下記のような質問をいただきました。

人と違うことを恐れる人と好む人の違いとはなにか”という記事を読ませていただきました。

その中の、”世の中を動かすのが「人と違うことを恐れる人」で、世の中を変えるのが「人と違うことを好む人」”というフレーズが、感覚的には分かるのですが、自分なりの論理的解釈を出来ず、もう3日もこのフレーズのことばかり考えています。

そこで、お忙しいこととは存じますが、このフレーズについてもう少しヒント、解説を頂けないでしょうか。

今回はこのフレーズについてヒントを書いてみようという意図で、人と違うことを恐れる人、人と違うことを好む人がなぜ存在するかについて説明していきます。

質問をいただいた記事では、個人の感性を中心にお話ししていましたが、この記事では社会的な両者の存在意義を説明することで、これらの概念への理解を深めていきます。

また、今回は「人と同じがいい人」「人と違うほうがいい人」という言葉を用いていきます。

1.参考書『内向型の生き方戦略』

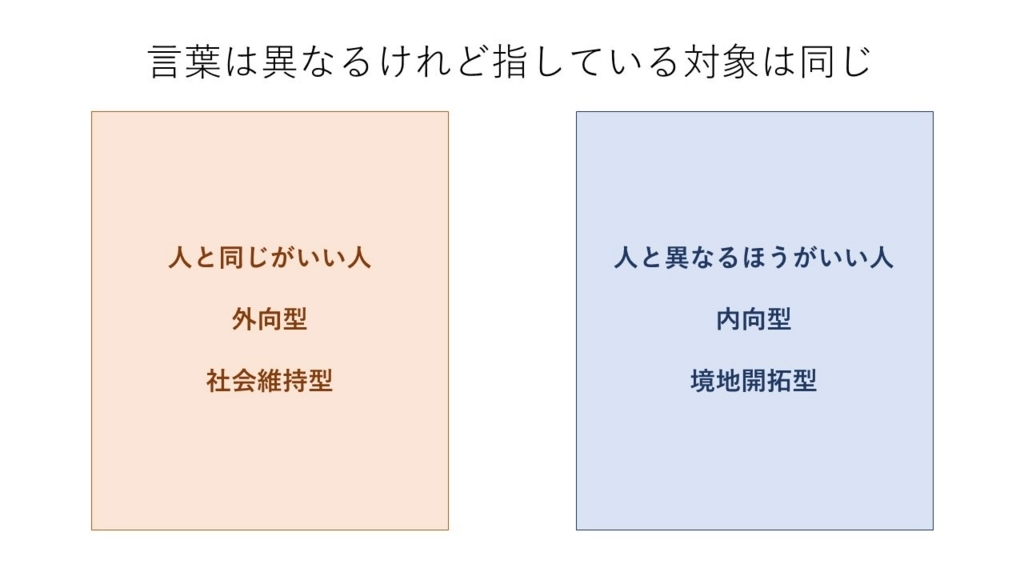

今回の論理の多くは『内向型の生き方戦略―「社会から出て、境地を開拓する」という生き方提案』をもとにしています。

この書籍は外向型/内向型という人の性格の違いをテーマに扱っています。

一見すると、「人と同じがいい人」「人と違うほうがいい人」というテーマとは関連がないように思うでしょう。

本書では外向型を社会維持型、内向型を境地開拓型に再定義しています。

これから詳しく説明していきますが、社会維持型は「人と同じがいい人」、境地開拓型は「人と違うほうがいい人」になります。

2.「人と同じがいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由

2.1.内向型と外向型とはなにか

本題に入る前に、簡単に内向型と外向型について知っておく必要があります。

内向型/外向型という分類を提唱したのは、分析倫理学の祖である心理学者カール・ユングです。

いくらか意味が変わってきているかもしれませんが、「内向的な性格」と「外交的な性格」という分類が人間の個性の一つとして成立しています。

現在、心理学の性格分類においてもっとも信頼性の高い分類方法は、人間は5つの性格に関する性質をもっている(ビッグ・ファイブ)というものです。その中に外向性・内向性が含まれています。

内向的、外交的という要素は、人に応じてキレイに分けられるものではく、内向的な要素が多い人や両方の性質を持ち合わせているような人もます。

また、これらの性質は生まれ持ったものであり、変えることができないと『内向型の生き方戦略』では述べられています。

2.2.内向型と外向型のどちらが優れているのか

下記でも触れられているように、「人付き合いが苦手」というイメージの内向的な性格は、劣っていると思われることがあります。

これは私の実感ですが、社会では「外向的な性格の人ほどよい」、「内向的な性格はあまりよくない」という雰囲気があるように思います。

中村あやえもん(2017)『内向型の生き方戦略―「社会から出て、境地を開拓する」という生き方提案(Kindleの位置No.18-19) AyaemoResearchInstitute.Kindle版.

しかし、外交的な性格が明らかに優れているのであれば、内向型の人間はすでに淘汰されているはずであると、著者は主張しています。

もし一方的に外向的な性格の方が優れているのであれば、五〇〇万年という人類の進化の過程で、内向的な性格は淘汰されているのが自然です*2。

中村あやえもん『内向型の生き方戦略―「社会から出て、境地を開拓する」という生き方提案(Kindleの位置No.28-29)

そして、内向型と外向型の間に優劣はなく、ただ役割の違いのみがあるのだと論理を展開していきます。

2.3.社会維持型(外向型)と境地開拓型(内向型)の役割

冒頭でも説明したように、『内向型の生き方戦略』では、外向型を社会維持型、内向型を境地開拓型に分類しています。

そして、それぞれの役割を以下のように定義しています。

- 社会維持型は「近場で社会集団を作り、種の個体数を保つ役割」。

- 境地開拓型は「単独もしくは少数のチームを組織して、遠くまで赴き、新境地を開拓する役割」

人類が生き残っていくためには、今過ごしている社会を維持していく必要があります。

一方で、人類が有事の際に生き残っていくために新しい技術を見つける必要もあります。

これらの役割を社会維持型・境地開拓型の人がそれぞれ担っているというのが、本書の考え方です。

2.4.結論:「人と同じがいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由は人類の維持と発展のためである。

本記事の本題である「人が同じでいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由は、人類の維持と発展のためであると結論づけることができます。

壮大な話のように聞こえますが、人類という生命が維持、発展していくために、大まかに2種類のタイプの人間を用意したということですね。

人類の大半を占める社会維持型は(本書では8割としている)で、すでにできあがっている仕組みを円滑に動かしていく役割を担っていいます。

質問をいただいた記事の表現を用いるならば、世の中を動かすのが「人と違うことを恐れる人」が該当します。

そして、境地開拓型は今の人類の仕組みを変えたり、有事の際に対応できるようななにかをつくったりする役割を担います。

こちらが世の中を変えるのが「人と違うことを好む人」に当たりますね。

数年前に書いた記事ながら、『内向型の生き方戦略』と同じ方向を向いているようで、嬉しくなりますね。

3.実は「アリの社会」でも社会維持型と境地開拓型がいる?

ここまでお話ししてきた内容は、説得的に書かれているものの、著者の推論である部分が多くあります。例えば、「境地開拓型はいざというときのために人と違う行動をとる」「内向型と外向型の割合は2:8である」などは科学的な根拠は今のところありません。

しかし、アリの社会では上記のことが科学的に証明されているのです。

北海道大学大学院研究員准教授の長谷川英祐氏の書籍『働かないアリに意義がある』をもとに簡単に説明していきましょう。

働きアリは”働き者”だと思われていますが、実は「まったく働かない働きアリ」が2割ほどいるといいます。

私たちが、シワクシケアリというアリで行った最近の研究では、1ヵ月以上観察を続けてみても、だいたい2割くらいは「働いている」と見なせる行動をほとんどしない働きアリであることが確認されました。

長谷川英祐(2016)『働かないアリに意義がある』Kindle版 中経の文庫 (Kindleの位置No.250-252)

この現象は、複数のアリの巣の「働くものだけを取り出してもやはり一部は働かなくなる」といいます。

働かないものを常に含む非効率的なシステムでこそ、長期的な存続が可能になり、長い時間を通してみたらそういうシステムが選ばれていた

長谷川英祐(2016)『働かないアリに意義がある』Kindle版 中経の文庫 (Kindleの位置No.759-760)

以上のことから、アリの社会の発展と維持のために、働かない働きアリがいるということがわかりますね。

ただ、「人と違うほうがいい人」は働いていないわけではないですから、「働かないアリ」と「人と違うほうがいい人」を同一視するべきでないように思うかもしれません。

しかし、「人と違うほうがいい人」は、みんなが同じ方向を向いて作業をしているときに関係のないことをしていたりなど、協調性がないことによる不快感のために「あいつはちゃんとしていない」と評価されることがしばしばあるでしょう。

そう考えると働かないアリと「人と違うほうがいい人」を同一視して考えることには一定の意義があると考えられます。

人類においては完璧な科学的根拠のない今回の議論ですが、アリの社会では多くの興味深い事実が研究で発見されているという補足でした。

4.余談:シン・ゴジラでみる境地開拓型と社会維持型のイメージ

余談ですが、映画『シン・ゴジラ』に登場する「巨大不明生物特設災害対策本部(巨災対)」のメンバー達は境地開拓型の集まり、「人と違うほうがいい人の集まり」として描かれています。

津田寛治氏が演じる森文哉は、巨災対について説明するとき「そもそも出世に無縁な霞ヶ関のはぐれ者、一匹狼、変わり者、オタク、問題児、鼻つまみ者、厄介者、学会の異端児、そういった人間の集まりだ。気にせず好きにやってくれ。」と述べています。

上記の表現から、巨災対は人と異なるほうがいい人の集まりであり、人類の非常時に活躍する一集団であると表現されていることがわかりますね。

一方で、外向型、社会維持型の人たちもゴジラの驚異に何らかの形で対抗していくわけですが、その関わり方は境地開拓型の人とは異なります(総理大臣、各大臣はまさに社会維持型的な人物ではないでしょうか)。

そうした点に注目して物語を楽しんでみても面白いかもしれません。

こうした映画でも、変人が世界を救うというアイデアが受け入れられていることを見ると、この記事で述べてきたことは、多くの人が感覚的には認識しているいことなのかもしれません。